“十月闷热,七月凉爽,街道在二月里开花,这儿蜂鸟的婚礼飞行并不预示着春天,只有忠实的枫叶每年脱掉它的叶子。”伯克利的四季和诺贝尔文学奖得主米沃什笔下的一模一样。在凉爽的季节来到,从凉爽的季节离开,一年的记忆里有云雾金门和点点滴滴。

我最常去的Foothill餐厅是看晚霞的好地方

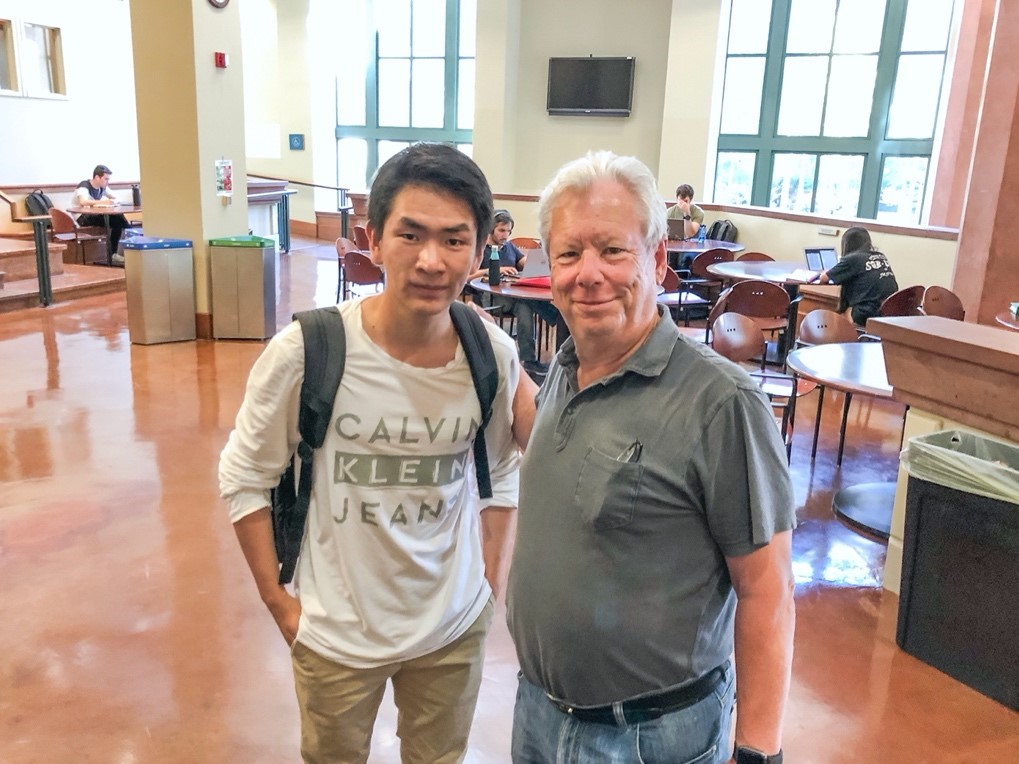

期待是常备的心情,期待的存在让我初来乍到不觉生疏,挥袖离去没有不舍,惊喜在伯克利可能随时发生。一节《大萧条以来的宏观经济政策》开启了在伯克利两学期的学习,授课教授正是新晋“克拉克奖”得主Emi Nakamura(克拉克奖授予40岁以下经济学家,素有“小诺奖”之称)。之前宏观经济学课上介绍过Nakamura的学术观点,如今能现场聆听其本人授课,课下甚至能与之单独交流,惊喜之余还有荣幸,我也期待着还有多少精彩将要发生。这样的机会在伯克利其实不少,老先生把车停在诺奖得主专属的车位并不稀奇,教科书里印着的名字更是经常会出现在眼前。尽管如此,作为学习经济学的学生,最美好的回忆仍然是在校园里偶遇一位诺贝尔经济学奖得主。合影之后会想去图书馆踏踏实实地看几篇论文,这大概就是榜样在贡献思想之外的溢出效应。

偶遇2017年诺贝尔经济学奖得主Richard Thaler教授

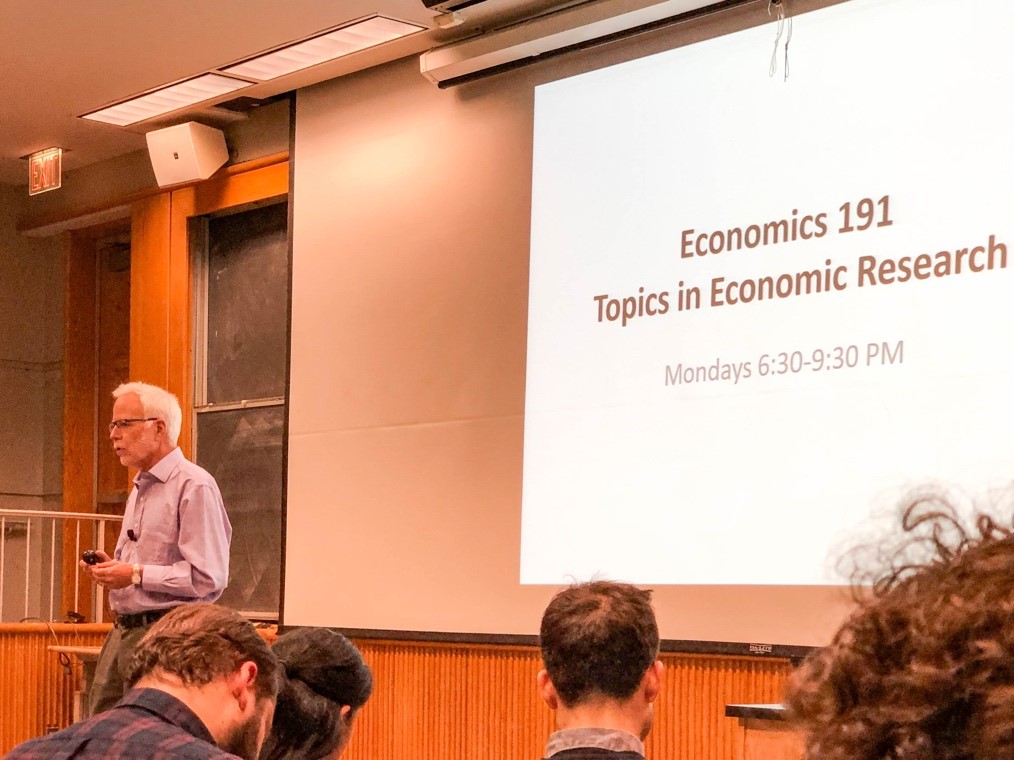

论文中的教授凛不可犯,现实中的教授却为人亲近。印象最深刻的是宏观经济史研究首屈一指的专家Barry Eichengreen和他领导开设的论文写作课。论文写作中难免遇到问题,这时预约教授的Office Hour答疑解惑至关重要,我和教授的第一次接触正是在他的办公室中,那时我正在为寻找合适的工具印证假设苦恼。Eichengreen教授很有性格,十分钟见面的前九分钟一言不发,任由我讲解构思和困惑,从他的脸上看不到任何表情,当教授终于开口,竟然只告诉了我一篇论文的题目,说可能对我有帮助。抱着试一试的心态读了教授推荐的论文,竟真的从中找到了答案。深受启发的同时,我更是对教授肃然起敬。

Barry Eichengreen教授在讲解导论课

然而,被学生佩服显然不是教授所希望的,除了论文写作,课程的另一项内容是每节课请一位学者讲解自己的论文,当然也包括Eichengreen教授自己。于是,在向教授取经学习论文构思的同时,我们也获得了质疑和反驳的机会。老实讲,我一时间难以接受从敬畏教授到同教授平等交流的身份转变,因而在课堂上往往羞涩于表达自己的看法。尽管如此,实践证明在考试中想要保持一贯的矜持是不可能的,因为考试的题目就有列举教授论文中不可信的地方并提出修改意见。在学术精神面前,本科生质疑教授不是自不量力,因为宝贵的灵感与身份无关。

伯克利校园内车位紧张,但诺奖得主会拥有专属车位

尽管享受和顶级学者交流的机会,但学习知识毕竟是门苦差事,真正的美式本科教育是一个“累”字当头。美式教育有着明显的节奏感,课前、课中和课后的任务环环相扣,目标不是浅尝辄止的涉猎更多知识,而是把学过的内容深入并掌握牢固。在伯克利,一门标准4学分课程包括教授一周两次或三次的Lecture(共3小时),和博士助教一周一次的Discussion(1小时)或Lab(2小时),但令我感触最深的其实是为了消化这4-5小时的教学内容,而需要在课下投入的两到三倍的精力。在讲座课后一头雾水是常有的事情,习题课有助于知识点的理解,但还不足以形成系统的思维。真正精彩的是比课堂质量更高的作业质量,教授有意在用课下任务的方式引导自学。每两周需要提交的一次作业由五六道大题构成,内容涵盖两周中的主要知识点,为了完成一次作业,阅读教材只是基础,往往还需要参考补充材料,在一道大题上投入两小时、完成三页解题过程大概只是平均值,如此投入换来的结果是每次做完作业都对课堂上费解的推导有了全新的理解,大呼过瘾。如果选修了论文课,学期中只会过的更加充实,将同样两三周一提交的作业换成论文构思、文献综述、数据描述、结果分析,直到最后提交一篇30页的成稿,背后需要付出的是巨大的非母语阅读量和写作量。一门课两个期中、一个期末考试固然辛苦,不过把考试当作学习的机会就会觉得值得,毕竟考试中出现的只会是综合运用课堂知识派生出的新情境。

伯克利有大大小小超过30个图书馆,我曾逐一探访其中的每一个,图为东亚图书馆

这一程也有遗憾,突如其来的疫情让原本按照两学期安排的旅行计划在第一学期结束时便戛然而止。所幸去过金门,伸向太平洋的天涯海角满足全部的诗人情愫:“不寻常的自我,去为海鸥和海雾构成诗行。”这豪情还是出自米沃什笔下,他也是伯克利教授。

夏天的北京闷热,但我知道在伯克利,来自海洋的雾是凉爽的,因为又是七月。

学校山顶的科学馆是远眺旧金山最好的角度

供稿 2017级经济学院经济学专业本科生 杜若洲