经济学院赴陕西丹凤实践日志四

——红色主题教育篇

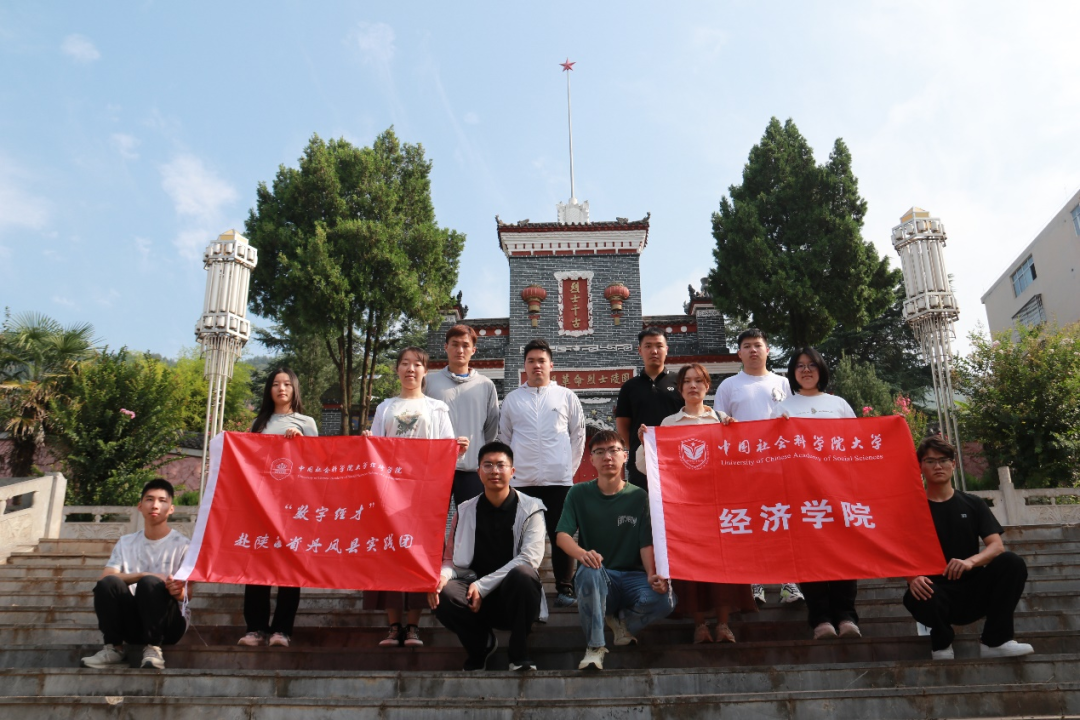

为深入贯彻落实习近平总书记关于大力发展数字经济和现代服务业的指示,中国社会科学院大学经济学院成立了“数字经才”实践团队,赴陕西省丹凤县,开展了为期一周的实地调研活动,旨在探索数字经济如何赋能乡村振兴的路径。

红色主题教育

丹凤县作为陕西省红色文化的重要发源地之一,具有丰富的红色历史资源。从早期的党组织活动到红军的战斗足迹,丹凤县的每一个角落都记录着中国革命的历程。8月22日,实践团成员一起深入感受了这里的红色历史底蕴。

丹凤县烈士陵园

丹凤县烈士陵园始建于1953年,园内绿树成荫,庄重肃穆,有仿苏牌楼,屏风、纪念雕塑墙、雕塑群、革命烈士纪念塔、徐宝珊烈士纪念碑、纪念亭,烈士墓区、革命斗争史文化历史长廊,革命斗争史展览室等标志性建筑物,目前园内安葬111名革命烈士。

在纪念馆,讲解员通过馆内陈列的遗物、手稿、照片等珍贵资料,向我们讲述详细介绍了丹凤县烈士的英勇事迹。参观完烈士陵园后,实践团的成员们站在烈士纪念碑前,集体向英勇的烈士们默哀。我们深感今天的幸福生活来之不易,更加珍惜这来之不易的和平时光。

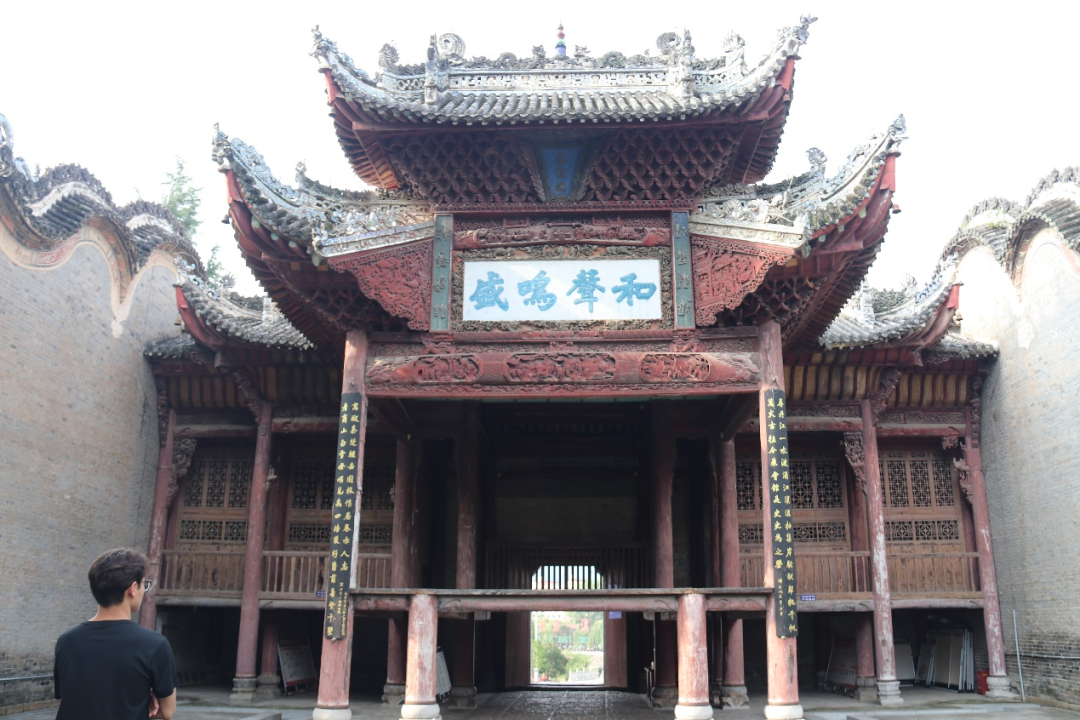

船帮会馆

随后,实践团成员们来到了历史悠久的船帮会馆。这里的故事源远流长,当年船帮为了团结互助,号召了五百余船户和搬运工人共同集资,兴建了这座属于他们自己的会馆。

会馆的建筑壮丽非凡,高达27米,显得巍峨而壮观。它面朝丹江,背靠凤冠山,至今仍保留着戏楼和大殿各一座,两者南北相对,格局独特。戏楼作为会馆的核心建筑,融合了南北建筑的风格精华,既有北方建筑的庄重大气,又不乏南方建筑的精致与华丽。从飞扬的檐角到精美的木雕石刻,每一细节都透露出古人的智慧和匠心独运。

在这里,我们聆听了那些关于船帮的风雨故事,感受着船工们团结互助、自强不息、感恩奉献的会馆精神,仿佛穿越时空,与历史对话。

丹凤县社科希望小学

在上午行程的最后一站,实践团成员们踏入了丹凤县社科希望小学,追寻中国社会科学院与该校深厚的历史渊源。在热情的校方老师引导下,我们逐一参观了教室、办公室、图书馆和展厅等地,详细了解了中国社会科学院对丹凤县社科希望小学的定点帮扶历程。1995年,社科院出资20万元援建了丹凤社科希望小学,并新建了一栋三层39间的教学楼,自此,社科院与丹凤县社科希望小学之间长达近30年的帮扶友谊延续至今。

在这里,实践团成员所见证的,不仅仅是社科院对丹凤县社科希望小学的持续援助,更是一个关于成长、奉献和传承的温暖故事。

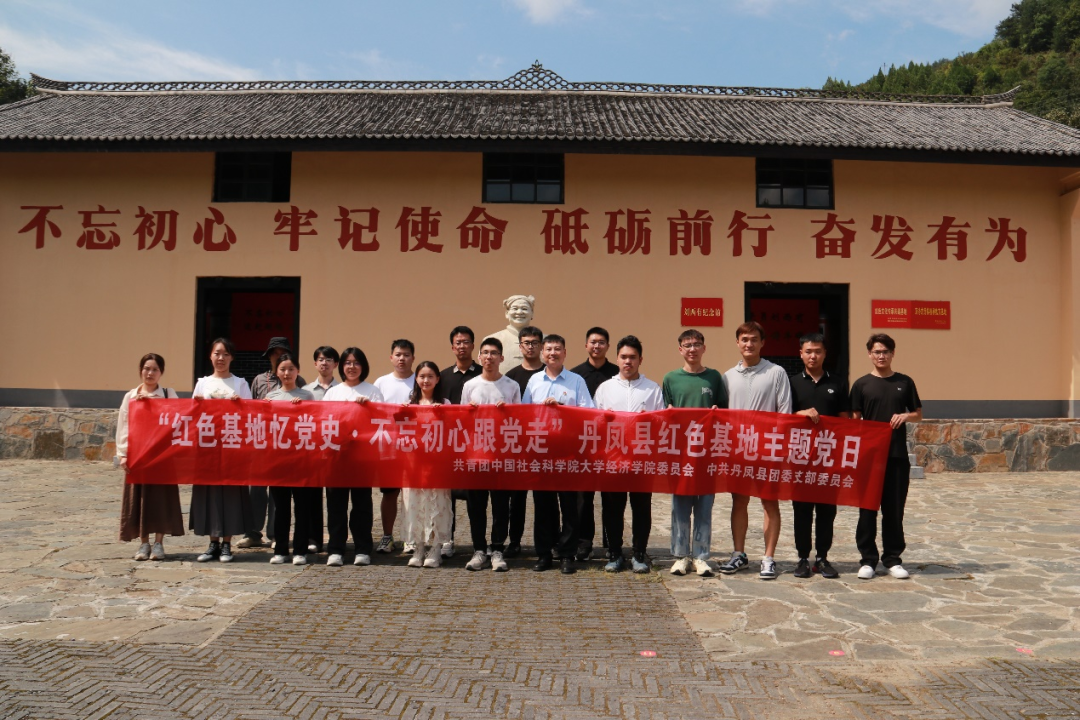

马炉红色教育基地

下午,丹凤县副县长尹振涛带领实践团来到马炉红色教育基地,一同体验了一场意义深刻的红色之旅。

马炉红色教育基地,依托刘西有故居、老村供销社等传统村落民居的历史遗存,打造成了一个集勤廉教育和体验教育于一体的综合性教育基地。这里以“一街、一馆、一书、一片”的独特形式,全方位展现了马炉的红色历史和革命精神。"一村"即马炉老村落,保留了历史的原貌;"一馆"则是刘西有纪念馆,馆内通过丰富的图片、实物和影像资料,生动地讲述了刘西有同志带领群众开山劈石、修地造田的壮丽篇章;"一书"即《公仆本色》,这本丹凤县党员干部党性教育读本,用文字和图片记录了刘西有同志与群众共同艰苦奋斗的岁月;"一片"则是西影厂拍摄的《大寨红旗映丹江》,影片真实再现了刘西有同志带领群众改造自然、不懈奋斗的历史场景。

实践团成员们在参观过程中,细心观察、认真聆听,深刻体会到了革命先烈们坚定不移的信念和无私奉献的精神。这次参观不仅是一次历史的回顾,更是一次心灵的洗礼,激励着每一位成员在今后的生活中,继续传承红色基因,发扬革命传统。

返程

8月23日,带着满满的收获和感动,实践团成员结束了为期七天的丹凤调研之旅,踏上返回社科大的旅程。

结语

在丹凤这片充满希望的土地上,我们见证了乡村振兴的蓬勃发展,感受到了数字经济带来的变革力量,经受了红色教育的洗礼。我们深刻认识到,作为新时代青年,自身肩负着怎样的历史使命。我们将把此次调研的所见所闻、所思所想带回校园,继续深入学习,不断提升自身能力,为乡村振兴和数字经济发展贡献自己的力量。

2025年经济学院“数字经才”系列实践项目即将在暑期开展,欢迎同学们持续关注,积极参与。